顾祖禹《读史方舆纪要》卷五十四“陕西三西安府下·华州”:“又有敷水峪,在州东南十四里独秀峰下,敷水出焉。”又“敷水,在州东十四里,出大敷峪,流入华阴县界。”又“华阴县”条:

华阴县州东七十里。东至河南阌乡县一百十里。春秋时晋阴晋地。秦曰宁秦。汉初,曹参食邑宁秦,是也。寻置华阴县,以在华山之北而名,属京兆郡。后汉改属弘农郡。魏晋因之。后魏亦为华阴县,属华山郡。隋属华州。大业初,属京兆郡。唐复属华州。垂拱初,改曰仙掌县。神龙初,复故。宝历中,又改为太阴县,寻复曰华阴。今城周不及三里,编户三十四里。

华阴位于华山之北,东距阌乡一百一十里,西距郑县七十里。县西有敷水,《读史方舆纪要》卷五十四“敷水”:“县西二十四里。出华州东南敷水谷,东北流,经县境入渭水。一名敷水渠。唐开元二年,姜师度凿之以泄水害。五年,刺史樊忱复凿之,使通渭漕。”同卷“潼津城”条云:“敷西城,在县西二十五里,以在敷水之西而名。郭缘生《述征记》:苻姚时所置。魏收《志》:太和十一年,分夏阳县置敷西县。隋废。唐为敷水驿。元和四年,内侍破驿门,以马鞭击元稹处也。《九域志》:华阴有敷水镇。” 知敷水西设城或县,《寰宇记》卷二九“同州华阴县”:“敷西城,郭缘生《述征记》云:敷西县,夷狄所置。谓苻坚姚苌时有敷西县。寻省,在县西南。”《魏书》卷一百六志第七“地形二下·雍州”:“华州,领郡三、县十三;华山郡,领县五,华阴、郑、夏阳、 敷西、郃阳。”又《资治通鉴》卷二三八“宪宗昭文章武大圣至神孝皇帝上之下·元和五年”:“至敷水驿,有内侍后至,破驿门呼骂而入,以马鞭击稹伤面。”胡注:“华州华阴县西二十四里,有敷水渠。” 据上述材料,当知敷水位于华阴西二十四里(或二十五里),水西设县或镇,唐时在此设敷水驿,即元和五年元稹下榻于此被中人以鞭伤面处。

考今之敷水,即罗夫河,罗敷河,水名本与汉乐府中采桑女无关,但因中唐诗人的“移花接木”而讹为罗敷河,如权德舆《敷水驿》:“空见水名敷,秦楼昔事无。临风驻征骑,聊复捋髭须。”白居易《过敷水》:“垂鞭欲渡罗敷水,处分鸣驺且缓驱。秦氏双蛾久冥漠,苏台五马尚踟蹰。村童店女仰头笑,今日使君真是愚。”《与裴华州同过敷水戏赠》:“使君五马且踟蹰,马上能听绝句无。每过桑间试留意,何妨后代有罗敷。”《罗敷水》:“野店东头花落处,一条流水号罗敷。芳魂艳骨知何处,春草茫茫墓亦无。”敷水发源有二说,《华阴县水利志》认为源于林家沟,由北沟、林家沟和菜子坪沟3个支沟组成,其中林家沟约3.5公里,为罗敷河正源,出山后有柳峪涧和竹峪涧汇入;《华阴县地理志》认为罗敷河有东、西两源,分别发源于华阴华阳后沟和华州境内秦岭山中,二源在华阳乡八里桥汇合,后流经罗敷镇(案:即原敷水镇)、桃下镇(案:2011年已与敷水镇合并为罗敷镇)桥营村(109.974782,34.557377),北流至北洛(110.007075,34.62791)、北严(110.04023,34.628441)二村间入渭。从上游至下游分别为峡谷、山前洪积扇、渭河阶地及河漫滩。敷水出山后进入今罗敷镇,2011年前名敷水镇,与桃下镇合并设罗敷镇。今罗敷镇南、连霍高速G30与G310连天线间有敷水村(109.95851,34.543854),位于敷水西约一公里,即古敷水镇地望所在。《旧唐书》卷三七《五行志》:“永昌中,华州敷水店西南坡,白昼飞四五里,直抵赤水,其坡上树木禾黍,宛然无损。” 据赤水驿东向测距27000米,其位置正是今敷水村处。故知《旧唐书》所言“四五里”误,当为“四五十里”。敷水驿当在敷水村略东临敷水处,其信息座标为西北角(109.966159,34.544497),东北角(109.969214,34.543903),西南角(109.967489,34.542892),东南角(109.968711,34.543219)。

敷水驿诸作颇夥,除上述诗作外,刘禹锡有《途次敷水驿伏睹华州舅氏昔日行县题诗处潸然有感》:“昔日股肱守,朱轮兹地游。繁华日已谢,章句此空留。 蔓草佳城闭,故林棠树秋。今来重垂泪,不忍过西州。”温庭筠《敷水小桃盛开因作》:“敷水小桥东,娟娟照露丛。所嗟非胜地,堪恨是春风。二月艳阳节,一枝惆怅红。定知留不住,吹落路尘中。”李郢《《罗敷东馆亭下流泉云至前山拥咽经岁移时掬弄》:“看山亭下小鸣泉,呜咽难通亦可怜。惆怅无人为疏凿,拥愁含恨过年年。”另有叙事文学,其中历史叙事以元稹“争厅败面”最为知名。《旧唐书》卷一百六十六“元稹(庞严附)等”载:

河南尹房式为不法事,稹欲追摄,擅令停务。既飞表闻奏,罚式一月俸,仍召稹还京。宿敷水驿,内官刘士元后至,争厅。士元怒,排其户,稹袜而走厅后。士元追之,后以棰击稹伤面。执政以稹少年后辈,务作威福,贬为江陵府士曹参军。

《新唐书》记载与《旧唐书》相去不远:“诏薄式罪,召稹还。次敷水驿,中人仇士良夜至,稹不让,中人怒,击稹败面。宰相以稹年少轻树威,失宪臣体,贬江陵士曹参军,而李绛、崔群、白居易皆论其枉。” 《资治通鉴》记载略为详细:

洒南尹房式有不法事,东台监察御史元稹奏摄之,擅令停务。朝廷以为不可,罚一季俸,召还西京。至敷水驿,有内侍后至,破驿门呼骂而入,以马鞭击稹伤面。上复引稹前过,贬江陵士曹。翰林学士李绛、崔群言稹无罪。白居易上言:“中使陵辱朝士,中使不问而稹先贬,恐自今中使出外益暴横,人无敢言者。又,稹为御史,多所举奏,不避权势,切齿者众,恐自今无人肯为陛下当官执法,疾恶绳愆,有大奸猾,陛下无从得知。”上不听。

“敷水争厅”可谓元稹人生的一个关捩,因为性格耿介褊狭,加之宦官气焰嚣张,元稹遭受入仕来最大的折辱。且本来为受屈一方,却被以“务作威福”为由贬谪江陵,成为他人生及创作的转折点。元稹江陵诸作,有委屈的呐喊,有茫然的期待,有焦虑的渴盼,也有失望后堕入空门的自慰,其风格与此前截然不同。争厅事件也反映出中唐时宦官专权、不可一世的政治生态。

除历史叙事外,以敷水驿为背景的传奇叙事也很吸引人。《太平广记》卷第三百一十一“神二十一”《进士崔生》讲述了个有关“敷水桥神”的故事。崔生赶考路过华阴,道中遇岳神迎天官崔侍御,在士兵帮助下,崔生得以与崔侍御及岳神同席,并询问自己科举之事。席间崔生微醺,出门醒酒,遇其故去十余年的表丈人:

生倦,徐行周览,不觉出门。忽见其表丈人,握手话旧。颜色憔悴,衣服褴缕。生曰:“丈人久辞人间,何得至此?”答曰:“仆离人世,十五年矣,未有所诣。近做敷水桥神,倦于送迎,而窘于衣食。穷困之状,迨不可济。知侄与天官侍御相善,又宗姓之分,必可相荐,故来投诚。若得南山觜神祈,即粗免饥穷。此后迁转,得居天秩矣。”生辞以“乍相识,不知果可相荐否。然试为道之。”侍御寻亦罢宴而归,谓曰:“后年方及第,今年不就试亦可。余少顷公事亦毕,即当归去,程期甚迫,不可久留。”生因以表丈人所求告之。侍御曰:“觜神似人间选补,极是清资,敷水桥神卑杂,岂可便得。然试为言之,岳神必不相阻。”即复诣岳神迎奉。生潜还伺之,历闻所托,岳神果许之。

崔生表丈人任敷水桥神,因“倦于送迎”“窘于衣食”,故欲换个轻松优渥的“南山觜神”。崔生禀告崔侍御,侍御言觜神为清流美职,岂是常人能得?敷水桥神卑杂,亦难与觜神之职同列。后在岳神帮助下,崔生表丈人得此美职,以避渭水洪灾为报。事虽奇幻,但从中可知唐时官场生态,清要之职皆为上流要人所把持,且官职之间有如天隔,想要由“外”入“内”,由地方官为京官,若无贵人提点扶掖,恐难如上青天。

图52:敷水村、敷水驿与敷水

图52:敷水村、敷水驿与敷水 图53:赤水驿、普德驿、敷水驿位置关系

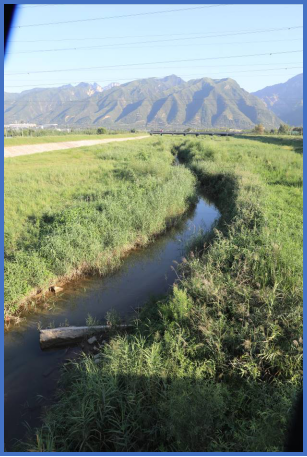

图53:赤水驿、普德驿、敷水驿位置关系 图54:敷水河(109°57' 37",34°32' 51")

图54:敷水河(109°57' 37",34°32' 51") 图55:华阴敷水村(敷水驿所在地 109°57' 21",34°32' 51")

图55:华阴敷水村(敷水驿所在地 109°57' 21",34°32' 51")