新安,《尚书》称为“三亳之地”,春秋属东周王城畿地,战国属西周原王城地,安王二十六年并于韩。后秦设新安县,汉函谷关东移及魏晋时的地理变迁,“新安”地望出现讹杂棼乱,有三个“新安”,分述如下:

首先,秦汉新安。司马迁《史记·项羽本纪》:“项羽乃召黥布、蒲将军计曰:‘秦吏卒尚众,其心不服,至关中不听,事必危,不如击杀之,而独与章邯、长史欣、都尉翳入秦。’於是楚军夜击阬秦卒二十馀万人新安城南。”张守节正义:“《括地志》云:‘新安故城在洛州渑池县东一十三里,汉新安县城也。即坑秦卒处。’” 按,秦始皇二十六年始置新安县,康熙三十三年《新安县志》卷二《沿革志》:“秦置郡县,始名新安,属三川郡”。又乾隆十一年《渑池县志》卷上《地理志•古迹》:“新安县,治东十五里,世传谓新安故县,今改为塔泥镇。” “楚坑,治东二十里,楚项籍坑秦降卒二十万于新安,即此。按新安旧治在治东十五里。”由上述史料可知秦新安在今渑池东十三里的塔泥镇,由今渑池城秦赵会盟台向东南测距6638米,即是今渑池塔泥村界(111.826692,34.756666)。

其次,唐新安。《汉书》卷六“武帝纪”,武帝元鼎三年徙函谷关于新安。此新安即今河南省新安县城东500米东关村(111.780364,34.760539),今仍有关楼遗存,楼头有康有为书“汉函谷关”四字匾额,关楼前两侧有“鸡鸣”“望气”二台。1998年3月至9月,考古工作者在距汉函谷关25公里处黄河南岸发现大型仓库遗址及大量灰陶板瓦、筒瓦和瓦当。 李吉甫《元和郡县图志》卷五“河南道一”:

新安县,本汉旧县,属弘农郡。晋改属河南郡,后魏属新安郡,周武帝保定三年省新安郡,又于今县理,置中州。建德六年省中州,又置新安郡。隋开皇十六年改置谷州。贞观元年省谷州新安属河南府。

谷水在县南二里,《国语》曰:“谷洛关坏王宫是也。”

函谷故关在县东一里,汉武帝元鼎三年,为杨仆徙关于新安。按秦函谷关在今陕州灵宝县西南十二里,以其道险隘,其形如函,故曰函谷。项羽坑秦降卒于新安,即此地。今县城之东有南北塞垣,杨仆所筑。

白超故城一名曰白超垒,一名曰白超坞,在县西北十五里。垒当大道,左右有山,道从中出。汉末黄巾贼起,白超筑此垒以自固。东魏修筑为城,因名白超城。

慈涧故镇在县东南二十里,周武帝保定六年置。武德三年讨王世充,前军镇此,太宗以轻骑击破之,充拔镇归于东都。

李吉甫给我们确定唐新安提供了谷水、汉函谷关及白超垒等参考地望。函谷故关已知其位于今新安城东一里余地的东关村;白超垒在何处?据郦道元《水经注》卷十六“谷水”云:“南望微山,云峰相乱。谷水又径白超垒南,戴延之《西征记》云:次至白超垒,去函谷十五里,筑垒当大道,左右有山夹立,相去百余步,从中出北,乃故关城,非所谓白超垒也。是垒在缺门东十五里,垒侧旧有坞,故冶官所在。魏、晋之日,引谷水为水冶,以经国用,遗迹尚存。谷水又东,石默溪水出微山东麓石默溪,东北流入于谷。”所谓“微山”,即汉函谷关西南8公里的东、西郁山。郁山最高峰海拔656米,山势险峻,俯瞰新安城及汉函谷关,易守难攻,利于屯兵驻守。汉末黄巾起义时,白超于此地筑城以自保,今土古洞(112.091412,34.710838)仍有高3-8米、底部宽2米、总长约万米的石砌防御工事;土古洞村村委会对面还有藏兵洞(112.091592,34.709937),均为白超垒遗址。严耕望《唐代交通图考》第一卷“京都关内区”认为白超垒当北崤道,严误。

由土古洞村向东北测距8100米,其位置大概在新安县东关村附近,正合15里之记载。唯“西北十五里”当为“西南十五里”之误。又据《郡县志》,慈涧故镇在县东南二十里,今新安东南有磁涧镇(112.277322,34.688431),由此向西北测距10800米,位置正在汉函谷关西北约800米处。则唐新安城的位置可以确定。李吉甫所谓“项羽坑秦降卒于新安,即此地”,当指秦新安而言。《郡县志》误。

又据《元和郡县图志》卷五:“县城本名通洛城,周武帝将东讨,令陕州总管尉迟纲筑此城以临齐境。”既名“通洛”,则知其当大道。严耕望《魏晋南北朝地方行政制度》:“洛州治陆浑,虞州钗在今夏县,徐州亦在河北,雄之管区实夹河两岸,北至中条山,东南至念嵩县,而设治于新安,称为通洛城。” 有唐一代新安皆为两京道通往洛阳的门户,《资治通鉴》卷一八八“武德二年”:“秋,七月,壬戌,诏秦王世民督诸军击世充。陕东道行台屈突通二子在洛阳,……壬午,秦王世民至新安。” 李世民东讨王世充即屯兵新安;同书卷二一七“天宝十四年”:“初,禄山自将欲攻潼关,至新安,闻河北有变而还。蔡希德将兵万人自河内北击常山。” 安禄山西进,取新安攻潼关;又卷二六四“天祐元年”:“夏,四月,辛巳,朱全忠奏洛阳宫室已成,请车驾早发,表章相继。上屡遣宫人谕以皇后新产,未任就路,请俟十月东行。……闰月,丁酉,车驾发陕。壬寅,全忠逆于新安。上之在陕也,司天监奏:‘星气有变,期在今秋,不利东行。’故上欲以十月幸洛。” 朱全忠据新安乱,意在据守两京道咽喉;薛居正《旧五代史》卷六十六“康义诚传”:“及义诚率军至新安,诸军争先趋陕,解甲迎降,义诚以部下数十人见潞王请罪,潞王虽罪其奸回,未欲行法。”潞王反,诸军竞相迎降,义诚率军征讨,至新安军溃。同书卷一百“高祖纪下”:“丙辰,车驾至洛,两京文武百僚自新安相次奉迎。”又同书卷四“太祖纪四”:“癸未,西幸,宿新安。丙戌,至陕州驻跸,蒲、雍、同、华牧守皆进铠甲、骑马、戈戟、食味、方物。” 知无论东幸还是西幸,新安均是两京道上重要的节点城市。杜甫《新安吏》亦云:“客行新安道,喧呼闻点兵。 借问新安吏,县小更无丁?” 肃宗乾元元年杜甫由洛阳归华州,取道崤山北道,路过新安,做此诗。可见新安县实为两京道上的重要城市。

最后,晋新安。潘岳《西征赋》云:

澡孝水而濯缨,嘉美名之在兹。夭赤子于新安,坎路侧而瘗之。亭有千秋之号,子无七旬之期。虽勉励于延吴,实潜恸乎余慈。

又其《伤弱子序》亦云:“三月壬寅,弱子生。五月之长安。壬寅,次于新安之千秋亭。甲辰而弱子夭,乙巳瘗于亭东。”千秋亭即今义马千秋村,潘岳言夭子于新安千秋亭,当知晋时新安县位于今义马附近。今千秋村(111.88159,34.73609)以西、下石河村(111.864473,34.740027)以东的区域,有“古新安城”遗址,当是晋时新安。

唐新安驿位于秦汉时的新安城,即今渑池县塔泥村,其大致坐标信息为:西北角(111.826525,34.756548),东北角(111.826732,34.756518),西南角(111.826615,34.756525),东南角(111.826723,34.756511)。

图131:新安驿、渑池县、义马市

图131:新安驿、渑池县、义马市 图132:秦汉新安、晋新安、唐新安位置关系

图132:秦汉新安、晋新安、唐新安位置关系 图133:渑池县塔泥村(唐新安驿所在地111°48' 35",34°45' 5")

图133:渑池县塔泥村(唐新安驿所在地111°48' 35",34°45' 5") 图134:古新安城遗址(晋新安城111°52' 4",34°44' 34")

图134:古新安城遗址(晋新安城111°52' 4",34°44' 34") 图135:汉函谷关遗址(112°9'54",34°43' 22")

图135:汉函谷关遗址(112°9'54",34°43' 22") 图136:汉函谷关遗址(112°9'55",34°43' 23")

图136:汉函谷关遗址(112°9'55",34°43' 23") 图137:汉函谷关古道石刻题名(“上元二年十月”“赵”“王”112°10'7",34°43' 6")

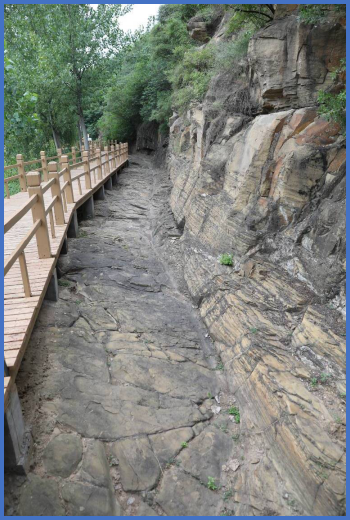

图137:汉函谷关古道石刻题名(“上元二年十月”“赵”“王”112°10'7",34°43' 6") 图138:汉函谷关关城下汉前古道遗址(112°10'8",34°43' 12")

图138:汉函谷关关城下汉前古道遗址(112°10'8",34°43' 12") 图139:汉函谷关遗址南涧河水(112°9'54",34°43' 22")

图139:汉函谷关遗址南涧河水(112°9'54",34°43' 22") 图140:汉函谷关古道遗址(汉后古道车辙112°10'7",34°43' 6")

图140:汉函谷关古道遗址(汉后古道车辙112°10'7",34°43' 6") 图141:汉前崤函北道车辙(112°10'8",34°43' 12")

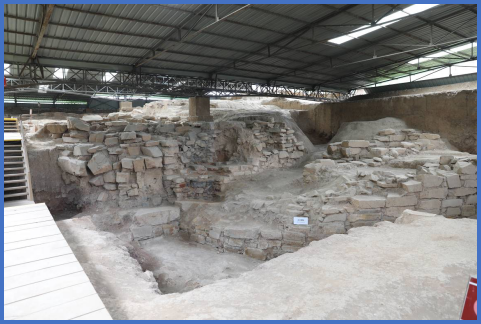

图141:汉前崤函北道车辙(112°10'8",34°43' 12") 图142:汉函谷关二层遗址(112°9'54",34°43' 22")

图142:汉函谷关二层遗址(112°9'54",34°43' 22") 图143:汉函谷关关城遗址(112°10'8",34°43' 11")

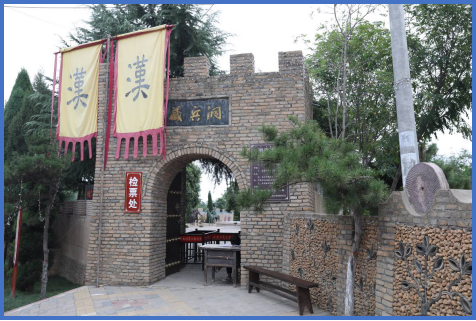

图143:汉函谷关关城遗址(112°10'8",34°43' 11") 图144:土古洞村白超藏兵洞(112°4'41",34°42' 14")

图144:土古洞村白超藏兵洞(112°4'41",34°42' 14")