都亭驿屡见史籍。《旧唐书》卷一五四《吕元膺传》:“临刑叹曰:‘误我事,不得使洛城流血!’死者凡数十人。留守防御将二人,都亭驿卒五人,甘水驿卒三人,皆潜受其职署而为之耳目,自始谋及将败无知者。”中岳寺僧圆净作乱洛阳,都亭驿卒五人皆其内应。又同书卷一百八十六“酷吏”《王旭传》:“开元二年,累迁左台侍御史。时光禄少卿卢崇道以崔湜妻父,贬于岭外。逃归,匿于东都,为仇家所发,诏旭究其狱。旭欲擅其威权,因捕崇道亲党数十人,皆极其楚毒,然后结成其罪。崇道及三子并杖死于都亭驿,门生亲友皆决杖流贬。” 卷八十七《裴炎传》:“光宅元年十月,斩炎于都亭驿之前街。” 又卷一百八十七“忠义”:“神龙二年,同皎以武三思专权任势,谋为逆乱,乃招集壮士,期以则天灵驾发引,劫杀三思。同谋人抚州司仓冉祖雍,具以其计密告三思。三思乃遣校书郎李悛上言:‘同皎潜谋杀三思后,将拥兵诣阙,废黜皇后。’帝然之,遂斩同皎于都亭驿前,籍没其家。” 《新唐书》卷一九一记载文字略同。可见洛阳都亭驿亦是朝廷行刑之处。又《旧五代史》卷一四三《礼志》:“八月戊申,明宗服兖冕,御文明殿,追册昭宣光烈孝皇帝。礼毕,册使兵部尚书卢质押册出应天门登车,卤簿鼓吹前导,入都亭驿,翌日,登车赴曹州。”应天门为洛阳宫城南门,南出应天门往东至都亭驿栖止,翌日出上东门往曹州。

考洛阳坊里,有两处都亭驿。徐松《唐两京城坊考》卷五:“洛水之北,东城之东,第一南北街,北当徽安门西街、承福坊之北,从南第一曰立德坊(在宣仁门外南街)。……次北清化坊。左金吾卫。弘道观。恒州刺史、建昌公王义童宅。废宅。旅舍、都亭驿。”“东城之东第三南北街,北当安喜门街,从南第一坊曰景行坊。拜洛坛。华严寺。江州刺史郑善果宅。都亭驿。(前临瀍水)。” 唐洛阳城分宫城、皇城与外郭城,与长安城不同,因受地貌影响,三城并非层层嵌套环抱,而是洛水北和南各分部部分外郭城。洛水北面宫城和皇城外,由北至南分布五行坊里,其中由北至南第三坊为清化坊,对宣仁门。清化坊东南、由北至南第四行、由东至西第三列为景行坊,位于漕渠北(今中州渠)、瀍水西。二坊均设都亭驿,或“疑本在清化坊,后迁景行坊耳。” 然二坊实则功能不同,清化坊为宫城皇城外最中央的第一坊,近宣仁门,故开化坊都亭驿常为行刑之所以儆天下,前述卢崇道及其子、裴炎、同皎等均在此处被斩决。而景行坊之都亭驿因位于瀍水与宣仁门外大街,正对上东门,故为东行之必经之所,前述卢质赴曹州,即从应天门出,东北折至此栖止。而《旧唐书》卷一百四《封常清传》:“贼大军继至,常清退入上东门,又战不利,贼鼓噪于四城门入,杀掠人吏。常清又战于都亭驿,不胜。退守宣仁门,又败。乃从提象门入,倒树以碍之。至谷水,西奔至陕郡,遇高仙芝,具以贼势告之。恐贼难与争锋,仙芝遂退守潼关。”封常清退守的路线当为从上东门沿宣仁门外大街西行,至清化坊都亭驿,又穿过徽安门大街退至宣仁门,复向西穿过皇城进入上阳宫东南门提象门,复从西门出沿谷水北行至蒋桥西折向磁涧店新安方向。(参见“蒋桥”条)

杨鸿年《隋唐两京坊里谱》“清化坊”条:“乃洛阳漕渠之北徽安门街街东自北向南之第三坊,《城坊考》卷所记与徐松《洛阳城图》所画均同。”坊中有左金吾卫、旅舍、都亭驿、太微宫、杨庆宅等24处(所) 。“景行坊”条载:“乃洛阳漕渠之北徽安门街之东第二街街东自北向南之第四坊。”“都亭驿,《城坊考》:‘都亭驿’。《注》:‘前临瀍水。唐制:驾在京,有马九十匹;在都,一百五匹。按京谓西京,都谓东都。” 清化坊都亭驿当近宣仁门及徽安门大街,在坊西侧;而景行坊都亭驿则前临瀍水,靠漕渠,知其当在坊的东北角。

考今之洛阳老城,东大街即唐之宣仁门外大街,清化坊的位置为中州路南、正义街以西、东大街北、兴华路东的区域,其四角的坐标信息为西北角(112.485274,34.689654),东北角(112.487491,34.689828)、东南角(112.48807,34.688362)、西南角(112.485577,34.688158)。如前所述,宣仁门正对今东大街,而清化坊临都驿又为处决朝廷要犯之所,为了宣示天下,定会近大道。又根据封常清退守路线,当知清化坊都亭驿必临宣仁门外大街,当在宣仁门外大道和徽安门大街交汇处,亦即在清化坊西南角,其大致坐标信息为:西北角(112.485526,34.688457),东北角(112.485982,34.688507)、东南角(112.486062,34.688158)、西南角(112.485577,34.688158)。景行坊北为今东大街,东临瀍水,南临漕渠。漕渠遗址今不可考,2014年10月,文物考古专家在文峰塔(112.492539,34.68556)附近钻探出大面积唐代淤泥,认为可能是唐代漕渠遗址 ,而文峰塔临今中州渠,故今中州渠大概与漕渠流经区域一致,故可揆知景行坊的大致地望,即在今东大街以南、瀍河以西、中州渠以北、柳林街以东的区域,其大致坐标信息为:西北角(112.491653,34.688853),东北角(112.494626,34.689306)、东南角(112.494698,34.685506)、西南角(112.492416,34.685328)。都亭驿前临瀍水,驿站又当对大道,故其当位于宣仁门外大街(正对洛阳东门上东门,今东大街)与瀍水交汇外,其大致坐标信息为:西北角(112.493777,34.689179),东北角(112.494882,34.689395)、东南角(112.49516,34.688363)、西南角(112.493948,34.688311)。

清化坊都亭驿的叙事文学多与行刑有关,据《太平广记》卷第一百二十一《江融》:

唐左使江融,耿介正直。扬州徐敬业反,被罗织。酷吏周兴等枉奏杀之,斩于东都都亭驿前。融将被诛,请奏事引见,兴曰:“囚何得奏事?”融怒叱之曰:“吾无罪枉戮,死不舍汝。”遂斩之,尸乃激扬而起,蹭蹬十余步,行刑者踏倒。还起坐,如此者三,乃绝。虽断其头,似怒不息,无何周兴死。

酷吏枉杀江融,融含冤就死,头断后身体居然激扬而起,数次踉跄前行,踏倒行刑者,可见冤情之深。虽为浮夸诡语,然行刑在宣仁门外繁华热闹的大街,观者如堵,还是很阴森可怖。清化坊设旅店,不知此旅店是否当为都亭驿舍,一些重要人物常下榻此驿,故多传说逸闻:

天纲初至洛阳,在清化坊安置。朝野归凑,人物常满。是时杜淹、王珪、韦挺三人来见,天纲谓淹曰:“兰台成就,学堂宽广。”谓珪曰:“公法令成就,天地相临。从今十年,当得五品要职。”谓挺曰:“公面似大兽之面,文角成就,必得贵人携接。初为武官。”复语杜淹曰:“二十年外,终恐三贤同被责黜,暂去即还。”淹寻迁侍御史,武德中为天策府兵曹文学馆学士。王珪为隐太子中允。韦挺自隋末,隐太子引之为率更。武德六年,俱配流隽州。淹等至益州,见天纲泣曰:“袁公前于洛阳之言,皆如高旨。今日形势如此,更为一看。”天纲曰:“公等骨法,大胜往时。不久即回,终当俱享荣贵。”至九年六月,俱追入。又过益州,造天纲。天纲曰:“杜公至京,既得三品要职,年寿非天纲所知。王韦二公,在后当得三品,兼有寿。然晚途皆不深遂,韦公尤甚。”及淹至京,拜御史大夫,检校吏部尚书。赠天纲诗曰:“伊吕深可慕,松乔定是虚。系风终不得,脱屣欲安如。且珍绔素美,当与薜萝疏。既逢杨得意,非复久闲居。”王珪寻为侍中,出为同州刺史。韦挺历蒙州刺史,并卒于官,皆如天纲之言。

《太平广记》卷第二百二十一“相一”《袁天纲等》

袁天纲至洛阳时下榻清化坊都亭驿,因此能识人之相,故朝中贵要常出处其舍,杜淹、王珪、韦挺三人请其看相,天纲均从其相指出优劣并预测其未来仕途穷通,后果应验,实如其言。《旧唐书》卷一百九十一“方伎”亦载此事,下文又云:“则天初在襁褓,天纲来至第中,谓其母曰:‘唯夫人骨法,必生贵子。’乃召诸子,令天纲相之。” 又《太平广记》太平广记卷第一百七十九“贡举二”述阎济美事,阎济美两试不中,投诗座主,述其委屈不平志,坐主问其故,济美具陈,座主深悯之,要其秋日再试。秋试济美为江东举荐入洛赴试,宿清化坊都亭驿,同宿者还有洛阳荐生卢景庄。济美穷困,囊中羞涩,唯有一头蹇驴,卢生富庶,鲜衣仆马,济美待之甚恭。一日卢生醉归,言济美必中,济美不以为意。十一月先试杂文,二人皆通过,十二月天津桥帖经,卢生被黜落,济美大恐,对座主云己不擅帖书,必不及格。座主笑答可以诗赋代帖经,济美作《天津桥望洛阳城残雪》,只得四句,因天寒手冷,加之过于紧张,终未成诗。座主却激赏其诗,告知其通过。济美回到都亭驿,卢生道贺,又云前日试杂文时,见济美《蜡日祈天宗赋》误将“卫赐”写为“卫驷”,济美深恐之。及方榜,济美果中,遂拜见座主,座主命其将其有错讹的文章重新誊抄,并云之所以如此厚待,是因为济美所赠六韵诗,颇为动人,不想屈才,加之此前有诺,必不副素约。 小说将举子忐忑不安如同坐过山车般的心情刻划得生动细腻,科举制度下士人的焦虑、茫然和苦闷亦见槠墨。而卢生似可有可无,然作为闲笔穿插其中,起到了很好的推进情节、增加波澜的作用。座主惜才爱才、重然诺的品格也颇为动人。阎济美二诗录于下:

謇谔王臣直,文明雅量全。望鈙金自跃,应物镜何偏。南国幽沈尽,东堂礼乐宣。转今游异士,更昔至公年。芳树欢新景,青云泣暮天。唯愁凤池拜,孤贱更谁怜。

阎济美赠座主诗

新霁洛城端,千家积雪寒,未收清禁色,偏向上阳残。

阎济美《天津桥望洛阳城残雪》

又清化坊有左金吾卫,张鷟《朝野佥载》卷一《饮酒令》:“唐龙朔年已来,百姓饮酒作令云:“子母相去离,连台拗倒。”子母者,盏与盘也;连台者,连盘拗盏倒也。及天后永昌中,罗织事起。有宿卫十余人,于清化坊饮,为此令。此席人进状告之,十人皆弃市。自后庐陵徙均州,则子母相去离也;连台拗倒者,则天被废,诸武迁放之兆。” 当时流行的酒令是盘与盏分,盘盏皆倒,恐本无深意,然附会为谶语,以至于在清化坊饮酒的宿卫皆因行了此令,而最终被集体弃市。

曾在景行坊生活过的名人众多,隋郑善果、佛学大师陈袆、禅宗大师无名和尚及中唐著名诗人韦应物等。景行坊有同德寺,原为华严寺,景云元年(公元七一〇年)立,开元二十一年(公元七三三年)改为同德寺。 韦应物有《同德寺阁集眺》:“芳节欲云晏,游遨乐相从。高阁照丹霞,飗飗含远风。寂寥氛氲廓,超忽神虑空。旭日霁皇州,岹峣见两宫。嵩少多秀色,群山莫与崇。三川浩东注,瀍涧亦来同。阴阳降大和,宇宙得其中。舟车满川陆,四国靡不通。旧堵今既葺,庶氓亦已丰。周览思自奋,行当遇时邕。”诗写登高远眺看到的洛城壮美景色,既然有壮丽宫阙,又有崇岗清流,舟车摩戛,行人如潮,一派清晏盛世,堪称是洛阳城的城市“形象宣传片”。又穆员有《同德寺凑禅师院群公会集序》:

岁五日,杜扬州出镇东洛,群公礼宾,用饯会于此堂以候。於戏!从公率俗,道机交态。倦息得于此,乐道得于此。众君子同之,员亦同之。况乃竹深寒庭,雪净禅室,境捐世染,坐对天涯,甘茗代醪,清论如药。盖劳生之少息,群心之一胜会耳。惜乎夕鸟集,暝客散,候人至,车马行。各从尔司,笔返吾患。向来所聚,倏尔成空。索过风于前林,求往梦于既寤。不可及也。尚书郎李君曰:“其可及者诗,犹庶乎诗之哉。”

其文短小优美,写了一次雅集的过程。众人云集同德寺,暂捐世务,香茗代醪,谈玄说禅,妙论络绎。寺院清竹数竿,青瓦白墙,无比清净。奈何欢娱短促,日昃人行,众人倏尔散去,唯留下作者徘徊空庭,颇有“乐往哀来,怆然伤怀,余顾而言,斯乐难常”(曹丕《与朝歌令吴质书》)之感慨。

图210:清化坊、都亭驿、宣仁门

图210:清化坊、都亭驿、宣仁门 图211:景行坊、都亭驿、瀍水及漕渠

图211:景行坊、都亭驿、瀍水及漕渠 图212:清华坊都亭驿与景行坊都亭驿之位置关系

图212:清华坊都亭驿与景行坊都亭驿之位置关系 图213:文峰塔(景行坊都亭驿南端112°29' 7",34°40' 55")

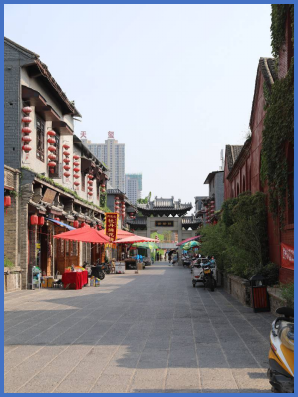

图213:文峰塔(景行坊都亭驿南端112°29' 7",34°40' 55") 图214:景行坊西缘街道(112°29' 8",34°40' 57")

图214:景行坊西缘街道(112°29' 8",34°40' 57") 图215:涧水桥上看景行坊都亭驿(112°28' 54",34°41' 4")

图215:涧水桥上看景行坊都亭驿(112°28' 54",34°41' 4") 图216:景行坊都亭驿(112°28' 54",34°41' 4")

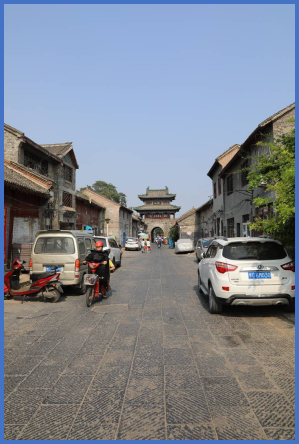

图216:景行坊都亭驿(112°28' 54",34°41' 4") 图217:清化坊都亭驿(清化坊西南角112°28' 22",34°41' 0")

图217:清化坊都亭驿(清化坊西南角112°28' 22",34°41' 0") 图218:宣仁门外大街(清化坊南缘街道112°28' 24",34°41' 3")

图218:宣仁门外大街(清化坊南缘街道112°28' 24",34°41' 3")