孝义驿北魏已建。《南齐书》卷五十七“魏虏”:“后伪咸阳王憘以恪年少,与氐杨集始、杨灵祐、乞佛马居及虏大将支虎、李伯尚等十馀人,请会鸿池陂,因恪出北芒猎,袭杀之。憘犹豫不能发,欲更克日。马居说憘曰:‘殿下若不至北芒,便可回师据洛城,闭四门。天子闻之,必走向河北桑乾,仍断河桥,为河南天子。隔河而治,此时不可失也。’憘又不从。灵祐疑憘反己,即驰告恪。憘闻事败,欲走渡河,而天雨暗迷道,至孝义驿,恪已得洛城。遣弟广平王领数百骑先入宫,知无变,乃还。遣直卫三郎兵讨憘,执杀之。” 景明二年,元憘欲反,事败欲取道孝义北渡黄河,至孝义驿,闻元恪已得洛城。此则史料中言鸿池陂,在今偃师西,《水经注》卷十六“谷水”:“东注鸿池陂。池东西千步,南北千一百步,四周有塘,池中又有东西横塘,水流径通。” 鸿池陂、芒山均为洛阳附近地望,则知此孝义驿亦当洛阳东大道。释道世《法苑珠林》卷九十四载殿中侍医孙回璞事,贞观十七年,“璞奉敕驰驿,往齐州疗齐王祐疾。还至雒州东孝义驿,忽见一人,来问曰……”可见唐世孝义驿仍存,《太平广记》卷第三百七十七“再生三”《孙回璞》亦记此事。又同书卷第三百一十一“神二十一”《萧旷》:“太和处士萧旷,自洛东游。至孝义馆,夜息于双美亭,时月朗风清。旷善琴,遂取琴弹之。” 此“孝义馆”当是孝义驿,大和间仍存。

唐孝义驿在孝义桥。杜佑《通典》卷一百七十七“偃师”条:“帝喾所都,亦古亳邑也。商有三亳,成汤居西亳,此即一也。至盘庚,又自河北徙理於此亳,商家从此而改国号曰殷。有首阳山,有尸乡。周武王伐纣,回师息戎,遂名偃师焉。汉为县。晋当阳侯杜元凯墓在西北。天宝七载四月,河南尹韦济奏於偃师县东山下开驿路,通孝义桥,废北坡义堂路也。” 李吉甫《元和郡县图志》卷五亦有同样记载。《新唐书》“地理志”云因北坡道路险峻,故韦济别辟新径由偃师至孝义桥。《史记·周本纪》:“考王封其弟于河南,是为桓公,以续周公之官职。桓公卒,子威公代立。威公卒,子惠公代立,乃封其少子於巩以奉王,号东周惠公。” 此处的“巩”即河南巩义,惠公少子班在今巩义康北村一带筑城,是为东周王城,即今康北古城(112.956807,34.773814)。北魏前巩义的县治即在此,后县治移至康北古城东十公里的孝义镇。《寰宇记》卷五“巩县”条:“巩王庙,在县西二十里。孝义镇西山立。” 此“巩王庙”即康北村附近的“红阁”。今孝义桥已不存,驿站当在今巩义市伊洛河北岸。在对伊洛河北岸河洛镇进行实地踏查时,在古桥村(113.009663,34.799632)探访到当地文化工作者及老年人,有不少关于古桥的传说和故事,虽有的荒诞不经,但确定此地曾有跨伊洛河的石桥。故姑定孝义桥于此,孝义驿也在附近,揆其地望,其大致坐标信息为:西北角(113.010764,34.797674),东北角(113.011339,34.797852)、东南角(113.011806,34.797392)、西南角(113.010998,34.79717)。

孝义驿是由洛至汴必经的重要驿站,前述五代时帝王东幸,均于此休憩(参见“积润驿”条)。与孝义驿相关的叙事文学多奇妄之说,如释道世《法苑珠林》卷九十四载孙回璞事,孙回璞本为宫廷医生,与魏征家相邻,贞观十三年夜闻屋外有人叫他,他以为魏征有事相召,出门后被二人挟至苜蓿谷,见一人执韩凤方行,此人对拘孙回璞者云,误抓了,韩凤方才是真正要抓的人。孙回璞遂被放回,到家后发现一切亮如昼,自己的身体还与妻子并躺在床上。他意识到自己已死,伤心睡去,突然惊醒,则身在床矣。后贞观十七年孙回璞奉王命给齐王看病,回来是宿孝义驿,半夜有人敲门,自言是鬼,奉魏征命相邀,并言魏征已死,任阴间都录太监,召孙回璞去其署赴任。孙回璞云须回长安复王命后再去,来人应允,并与他同行至阌乡、潼关、滋水,至长安。复王命后,孙回璞自知必死,故与家人诀别,做道场,诵经画像。后鬼果至,挟回璞至一高山,宫阙壮丽,有君子迎来,说孙回璞积福之人,不能留在此地,遂推之,回璞觉,豁然梦醒。虽荒诞不经,然其中人事俱真,地望亦真,皆为两京道自东至西之大驿,传奇叙事,虚实相生,颇耐人寻味。《太平广记》卷第三百七十七“再生三”亦记此事。又上述萧旷事,于太和间宿孝义驿双美亭,时月朗风清,遂弹琴以畅其志,忽有美人至,自称洛神,请萧旷为之抚琴,嗟赏良久。洛神请来洛浦龙王之女织绡娘子,与萧旷畅谈甚欢。鸡鸣时二女留赠诗歌,洛神赠明珠、翠羽,织绡娘子赠轻绡一疋。洛神劝萧旷当抱真养性,若以后遇事,必当襄助,言毕二女超然蹑虚而去。此文多敷衍陈思王洛神及洛水龙王诸事,多释义说教,无甚情节,故不足观。其中三人赠答诗歌略堪讽咏,兹录于下:

玉筋凝腮忆魏宫,朱丝一弄洗清风。明晨追赏应愁寂,沙渚烟销翠羽空。

洛神赠诗

织绡泉底少欢娱,更劝萧郎尽酒壶。愁见玉琴弹别鹤,又将清泪滴珍珠。

织绡娘子赠诗

红兰吐艳间夭桃,自喜寻芳数已遭。珠珮鹊桥从此断,遥天空恨碧云高。

肃旷答二女诗

图225:孝义驿、古桥村、康北古城、邙山与伊洛河

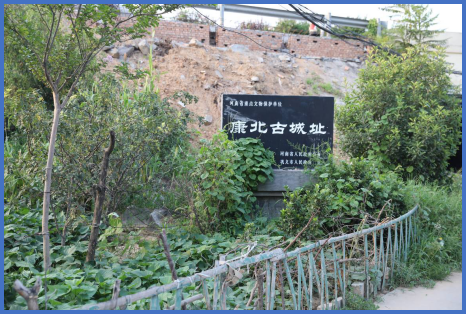

图225:孝义驿、古桥村、康北古城、邙山与伊洛河 图226:康北古城( 112°56' 35",34°46' 9")

图226:康北古城( 112°56' 35",34°46' 9") 图227:康北古城( 112°56' 36",34°46' 8")

图227:康北古城( 112°56' 36",34°46' 8") 图228:巩义市古桥村东伊洛河南岸(孝义驿112°59' 39",34°47' 28")

图228:巩义市古桥村东伊洛河南岸(孝义驿112°59' 39",34°47' 28")