甘棠驿为陕州州驿。陕州历史悠久,周灭商后,周公、召公分陕而治,司马迁《史记》卷三十四《燕召公世家》:“召公奭与周公同姓,姓姬氏。周武王之灭纣,封召公于北燕。其在成王时,召公为三公:自陕以西,召公主之;自陕以东,周公主之。”裴骃集解:“何休曰:‘陕者,盖今弘农陕县是也。’” 周公、召公分陕的石柱最初立于陕塬,即今陕州区张汴塬(张汴村111.150288,34.655829),今藏三门峡博物馆,记载着陕州悠远的历史。“虢人灭焦”后,陕地归虢,后虢为晋灭,陕归晋,三家分晋后,陕又归魏。秦惠公十年置陕县,秦魏间互相讨伐,此消彼涨,陕地亦摇摆于秦魏之间。《史记·秦本纪》载:“十年,张仪相秦。魏纳上郡十五县。十一年,县义渠。归魏焦、曲沃。义渠君为臣。更名少梁曰夏阳。十二年,初腊。十三年四月戊午,魏君为王,韩亦为王。使张仪伐取陕,出其人与魏。” 彼时秦国势力已压倒魏国,阴晋、陕均归秦。汉时设弘农郡,陕地为弘农郡属;魏孝文帝太和十一年置陕州,治所在今陕州区,后至清依之。民国二年置陕县,1959年因修建三门峡大坝,陕县并入三门峡市,2016年陕州区成立。

陕州形胜,为北通河东、东去洛阳、西入潼关的“节点”,地势险要,戴延之《西征记》云:“城南倚山原,北临黄河,悬水百余仞,临之者咸悚惕焉!”唐时此地设太原仓,是东方粮草的集散地,水运极为繁盛和发达。据《旧唐书》卷三十七“五行”:“十载正月,大风,陕州运船失火,烧二百一十五只,损米一百万石,舟人死者六百人,又烧商人船一百只。” 大风引起大火,烧毁315只船,死亡六百余人,损失米粟居然高达百万石,足见当时陕州航运之盛及其交通枢纽地位。《唐会要》卷八十七“陕州水陆运使”条:

先天二年十月,李杰为刺史,充水陆运使,自此始也,已后刺史常带使。天宝十载五月,崔无诐除太守,不带水陆运使。度支使杨国忠奏请自勾当,遂加国忠陕郡水陆运使。至十二载正月二十一日敕,陕运使宜令陕郡太守崔无诐充使,杨国忠充都使勾当。至贞元十三年四月,陕虢观察使于頔兼陕州水陆运使。至元和六年十月,敕陕州水陆运使宜停。

从此条可知,唐时刺史常兼任水陆运使。天宝十载五月,崔无诐除太守而未兼水陆运使,度支使杨国忠自请任陕州水陆运使。天宝间杨国忠炙手可热,权倾朝野,尚有暇顾及陕州转运,足见陕州当时地位之重要。

甘棠驿在陕州南,之所以取甘棠,与召伯有关。《诗·召南·甘棠》云:“蔽芾甘棠,勿翦勿伐,召伯所茇。蔽芾甘棠,勿翦勿败,召伯所憩。蔽芾甘棠,勿翦勿拜,召伯所说。”据《史记·燕召公世家》载:“召公之治西方,甚得兆民和。召公巡行乡邑,有棠树,决狱政事其下,自侯伯至庶人各得其所,无失职者。召公卒,而民人思召公之政,怀棠树,不敢伐,哥咏之,作《甘棠》之诗。”张守节正义云:“今之棠梨树也。《括地志》云:‘召伯庙在洛州寿安县西北五里。召伯听讼甘棠之下,周人思之,不伐其树,后人怀其德,因立庙,有棠在九曲城东阜上。’” 召公治陕,西巡时不忍扰民,于棠梨树下止栖听讼,深孚民望,召公去后,民不忍伐其木。后“甘棠”成为美政的代称。甘棠驿现址已不可考,据《一统志》陕州“关隘”条,知其在州治南,“盖承唐置”。 今陕州区陕州古城旧址仍在,1959年修三门峡水库,按最初设计古城将被淹没,故拆除古城的大部分建筑。1962年水库蓄水至330米时黄河水灌入渭水,在渭河口形成沙坝,致渭水淹没两岸20万亩良田。无奈之下只有减少三门峡水库蓄水量,非汛期水位310米,比设计低50米,陕州古城并不在蓄水线下。可惜城已被拆,今唯有召公祠、宝轮寺塔、石牌坊等旧迹。甘棠驿的大置位置为:西北角(111.164121,34.783777),东北角(111.167391,34.783421),西南角(111.163833,34.781761),东南角(111.166456,34.781523)。

陕州为交通要冲,写于此地的作品甚多。李世民《春日登陕州城楼俯眺原野回丹碧缀烟霞密翠斑聊以命篇》:“碧原开雾隰,绮岭峻霞城。烟峰高下翠,日浪浅深明。斑红妆蕊树,圆青压溜荆。迹岩劳傅想,窥野访莘情。巨川何以济,舟楫伫时英。”诗首二句写陕州城的险峻,南临召公原,高城堆绣,云蒸霞蔚;中四句设色炫丽,妙笔巧似,写陕州城大河奔流、山水相映的美丽景色,代表着他“丽藻遒文,驰楚泽而方驾,钩深睹奥,振梁苑以先鸣”(《令天下诸州举人手诏》)的一贯审美风格。后二句颇显帝王本色,有横楫中流、击水浩歌之势。刘禹锡《送王司马之陕州》:“暂辍清斋出太常,空携诗卷赴甘棠。府公既有朝中旧,司马应容酒后狂。案牍来时唯署字,风烟入兴便成章。两京大道多游客,每遇词人战一场。”此诗为文宗大和三年送王建赴陕州司马任时作,写王建由太常寺丞出甘棠,在陕州公务之暇纵情诗笔,即使在赴任道上,也以诗会友,风采卓然。诗虽非写于陕州,但其中“两京大道多游客,每遇词人战一场”堪称两京道上行旅文人形象的“速写”。李频《陕州题河上亭》诗云:“岸拥洪流急,亭开清兴长。当轩河草晚,入坐水风凉。独鸟惊来客,孤云触去樯。秋声和远雨,暮色带微阳。浪静澄窗影,沙明发簟光。逍遥每尽日,谁识爱沧浪。”描绘出陕州黄河边动人的秋日风光,凉雨初霁,斜晖暧暧,在亭边望去,大河水平,帆影依依,对此美景,顿生归隐之心。骆宾王《至分陕》:“陕西开胜壤,召南分沃畴。列树巢维鹊,平渚下睢鸠。憩棠疑勿剪,曳葛似攀樛。至今王化美,非独在隆周。”首联言周召分陕治,点明陕州形胜,中两联言陕州山河胜景,其中用召公甘棠典,可谓贴切,尾联颂圣,颇有应制诗风采。而许敬宗的《奉和登陕州城楼应制》则是典型的应制诗:“挹河澄绿宇,御沟映朱宫。辰旂翻丽景,星盖曳雕虹。 学嚬齐柳嫩,妍笑发春丛。锦鳞文碧浪,绣羽绚青空。 眷念三阶静,遥想二南风。”陕州形胜,据崤山、函谷、雁岭三关而扼秦、晋、豫三地要冲,为通向关中道、京畿道的锁钥。诗首联点明“登楼”,陟而远眺,黄河如带,御沟蜿蜒,宫室掩映,绿畴千里。中三联集中写登楼所见,帝王临幸,旌旗翻飞,宝盖摇曳,丽日虹霓,美不胜收。楼边弱柳纷披,繁花照眼,游春女子浅笑嫣然,以春柳之“嫩”和春花之“妍”比拟笑,连类譬喻,通感生神,可谓妙笔。河中锦鲤腾跃,晴空翠鸟飞鸣,好一幅醉人的陕州春游图。尾联期望君臣和谐,冀望国家如周公时期清晏乂安,寄托着诗人的美政理想。又张九龄《奉和圣制途次陕州作》:“驰道当河陕,陈诗问国风。川原三晋别,襟带两京同。 后殿函关尽,前旌阙塞通。行看洛阳陌,光景丽天中。”首联点明诗题中的“途次”,即行旅中临时驻扎,故言帝王顺两京大道至陕州,驻跸询问国风民情。颔联阔大,写陕州形胜,山川平野与三晋有别,但山环水绕,扼京畿道和都畿道要冲,护卫长安洛阳两京。“襟带”指山川如屏障,喻地势险要。颈联以“后”“前”两个方位词言出行声威浩大,殿军人马还在函谷关,前锋仪仗早已通过雄关进入平原,则帝王出行仪仗之盛及悠然前行之动态跃然纸上。尾联承前联,洛阳陌上晴空丽日,一片祥和。全诗从容迂徐,联翩相续,如手持摄像机移拍,张曲江娴雅雍容的“九龄风度”宛然可见。

另,陕州古城东南方向13.7公里有交口乡(今三门峡湖滨区交口乡111.285955,34.727357),此地是崤山北道和南道的分路处,由此向东到硖石乡、石壕村、新安、磁涧店至洛阳,称崤山北道;另一支向南走莎栅道、寿安馆、甘水驿至洛阳,为崤山南道。严耕望先生认为南北分路处在陕州胡郭村,考其地望,并不合实情。严误。

图106:甘棠驿与陕州古城

图106:甘棠驿与陕州古城 图107:陕州古城、陕州区、三门峡市、三门峡大坝及水库位置关系

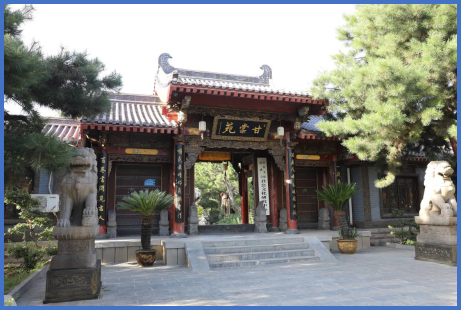

图107:陕州古城、陕州区、三门峡市、三门峡大坝及水库位置关系 图108:甘棠苑(111°9' 0",34°47' 35")

图108:甘棠苑(111°9' 0",34°47' 35") 图109:甘棠苑(111°9' 0",34°47' 35")

图109:甘棠苑(111°9' 0",34°47' 35") 图110:陕州古城石牌坊(111°8' 58",34°47' 32")

图110:陕州古城石牌坊(111°8' 58",34°47' 32") 图111:陕州古城宝轮寺塔(111°8' 55",34°47' 29")

图111:陕州古城宝轮寺塔(111°8' 55",34°47' 29") 图112:交口乡(崤山南北道分路处111°16' 21",34°43' 20")

图112:交口乡(崤山南北道分路处111°16' 21",34°43' 20")