“稠桑”一名早见北朝史籍,李延寿《北史》卷一“魏本纪第五”:“帝鞭马长骛至湖城,饥渴甚,有王思村人以麦饭壶浆献帝。帝甘之,复一村十年。是岁二月,荧惑入南斗,众星北流,群鼠浮河向邺。梁武跣而下殿,以禳星变。及闻帝之西,惭曰:‘虏亦应天乎?’帝至稠桑,潼关大都督毛洪宾迎献食。” 永安三年,孝庄帝元子攸由洛阳西奔,从其行程看,先至湖城,再至稠桑,得无稠桑在湖城西欤?《资治通鉴》卷一百五十六“梁纪十二”亦有类似记载:“至湖城,有王思村民以麦饭壶浆献帝,帝悦,复一村十年。至稠桑,潼关大都督毛鸿宾迎献酒食,从官始解饥渴。” 又令狐德棻《周书》卷十“邵惠公颢等”载,魏文帝宇文泰看重其侄宇文导,任命其为大都督、华东雍二州诸军事,行华州刺史。宇文导治兵严整,军纪森严,深孚众望。宇文泰东征,“及大军不利,东魏军追至稠桑,知关中有备,乃退。”又《旧唐书》卷五九“屈突通等”,屈突通守潼关,闻其家属尽没,“乃留显和镇潼关,率兵东下,将趋洛阳。通适进路,而显和降于刘文静。遣副将窦琮、段志玄等率精骑与显和追之,及于稠桑。”又同书卷六十一“温大雅”等亦言此事,窦琮等与隋军峙潼关,“琮与段志玄等力战久之,隋军大溃,通遁走。琮率轻骑追至稠桑,获通而返。” 《新唐书》卷八十九“屈实尉迟张秦唐段”叙事更为详实:

从刘文静拒屈突通于潼关。文静为桑显和所袭,军且溃,志玄率壮骑弛贼,杀十一人,中流矢,忍不言,突击自如。贼众乱,军乘之,唐兵复振,通败走,与诸将蹑获于稠桑,以多,授乐游府车骑将军。

从上述材料看,稠桑驿是两京道上重镇,也是兵家必争之地。则稠桑驿地望在何处?据上述《北史》及《通鉴》记魏永熙三年(梁中大通六年)事,均言湖城在稠桑东。《元和志》六“灵宝县”:“稠桑泽在县西十里,虢公败戎于桑田,即是也。” 《寰宇记》六载:“唐天宝元年,于尹真人旧宅掘得灵宝符,遂立灵宝县于此。稠桑泽在县西十八里。”二说均认为稠桑泽在灵宝县。考今灵宝地理,县北有稠桑原,为典型的黄土原地貌,向东绵延横亘。而稠桑原西缘与连霍高速交汇处有稠桑村,北临黄河,东接古原。据《三国志》卷一“武帝纪”载:

十六年春正月,天子命公世子丕为五官中郎将,置官属,为丞相副。太原商曜等以大陵叛,遣夏侯渊、徐晃围破之。张鲁据汉中,三月,遣锺繇讨之。公使渊等出河东与繇会。是时关中诸将疑繇欲自袭,马超遂与韩遂、杨秋、李堪、成宜等叛。遣曹仁讨之。超等屯潼关,公敕诸将:“关西兵精悍,坚壁勿与战。”秋七月,公西征,与超等夹关而军。

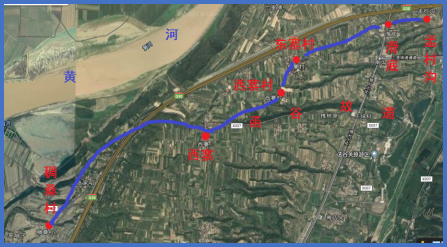

建安十六年,曹操遣锺繇讨张鲁,马超、韩遂、杨秋等反,是年秋曹操率兵自洛阳西征。此次西征必经弘农函谷关,据光绪《灵宝县志》载,旧函谷关崎岖难行,不利于行军,曹操命许褚另辟新道,从古函谷关口(110.927121,34.642899)北十里处,大致沿今G30方向,由孟村沟(110.939266,34.657745)、滑底村(110.934494,34.654347)上塬,由东寨村(110.916452,34.649914)、西寨(110.90028,34.639309)过塬顶,后与函谷故道相合,下塬后即到稠桑驿,正是今之稠桑村(110.871505,34.626957)。

图88:建安十六年曹操西征过函谷开辟新道示意图

图88:建安十六年曹操西征过函谷开辟新道示意图 《元和郡县图志》卷六“河南道二”:“稠桑泽在县西十里,虢公败戎于桑田即是也。” 《寰宇志》则认为在县西十八里,若取平均值14里计,从灵宝故城向西测距7560米。灵宝故城即殷之桃林,周之桃林塞,秦之桃林县,汉迁新安,隋开皇十六年复置,县治位于弘农涧河入黄河口处。按,弘农涧河发源于朱阳镇芋元村西(110.604577,34.208974),于函谷关北寨(110.92759,34.665893)入河。由北寨向西测距至稠桑村,直线距离为七千米,基本与史载相合。

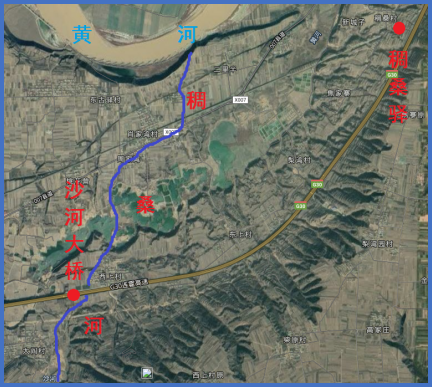

又据《寰宇记》载:“柏谷水亦名壑涧。今水曰稠桑河,出灵宝县西南。”又《水经注》卷四“河水”:“河水又东合柏谷水,水出宏农县南石堤山,山下有石堤祠。铭云:魏甘露四年,散骑常侍、征南将军、豫州刺史、领宏农太守、南平公之所经建也。其水北流,径其亭下。晋公子重耳出亡及柏谷,卜适齐、楚,狐偃曰:不如之翟。汉武帝尝微行此亭,见馈亭长妻。故潘岳《西征赋》曰:长征客于柏谷,妻睹貌而献餐。谓此亭也,谷水又北流入于河。” 《括地志》:“河水又东,合柏谷水,水出宏农县南石堤山。民国《阌乡县志》:“稠桑河发源于灵湖、夸父、池、荆诸峪,玉山、车仓等处。经西常、五上各村灌田7顷有奇。上流分六支至小寨合而为一,下流灵宝界至稠桑镇入黄河。”民国《灵宝县志》:“稠桑河,在县正西二十里,循西原西麓北流入黄河,水浅无石俗名沙河。”由以上材料可知柏谷水即稠桑河,亦名沙河。考今之稠桑原附近地望,确有季节性小河,且连霍高速(G30)有沙河大桥,知沙河流经附近,而此地恰为稠桑原西缘,与民国县志载“循西原西麓北流入黄河”相合。故知稠桑原、稠桑河、稠桑村或以河名,或以泽名,然均位于稠桑村周边。故知稠桑驿亦不会相去甚远。

考今稠桑村地望,位于黄河南岸,稠桑原的西邻,与稠桑原相比,处于相对平缓的塬地上。北瞰黄河,地势高塽,豁然开朗,正是设驿休息、换乘马匹之处。《新唐书》卷九十五“高窦”:窦琮“从刘文静击屈突通于潼关,败其将桑显和,通遁去,琮以轻骑追获于稠桑。进兵下陕县,拔太原仓。” “稠桑——陕县——太原仓”,这一顺序合乎驿站实际情况。稠桑驿在湖城驿东,《北史》及《通鉴》误。

另,今稠桑村西南4公里处有东古驿村(110.83132,34.61613),考今东古驿村地貌,距离稠桑原距离略远,且在村中走访,老人均无对驿站的相关叙述,也没有相关物证或遗址。故虽名古驿村,当非稠桑驿所在,或别人他驿,待考。

稠桑驿位于函谷关西口,多有行人止栖,纸墨遂多。白居易《有小白马乘驭多时奉使东行至稠桑驿溘然而毙足可惊伤不能忘情题二十韵》诗:“能骤复能驰,翩翩白马儿。毛寒一团雪,鬃薄万条丝。 皂盖春行日,骊驹晓从时。双旌前独步,五马内偏骑。 芳草承蹄叶,垂杨拂顶枝。跨将迎好客,惜不换妖姬。慢鞚游萧寺,闲驱醉习池。睡来乘作梦,兴发倚成诗。 鞭为驯难下,鞍缘稳不离。北归还共到,东使亦相随。 赭白何曾变,玄黄岂得知。嘶风觉声急,踏雪怪行迟。 昨夜犹刍秣,今朝尚絷维。卧槽应不起,顾主遂长辞。 尘灭駸駸迹,霜留皎皎姿。度关形未改,过隙影难追。 念倍燕求骏,情深项别骓。银收钩臆带,金卸络头羁。何处埋奇骨,谁家觅弊帷。稠桑驿门外,吟罢涕双垂。” 元和元年白居易由秘书监任使洛阳,至稠桑驿,乘成病死,遂有此诗。通过对爱马昔日相伴的追忆,以昔日矫健鲜亮对比今日之玄黄病瘁,抒发对爱发溘然毙的无限惋惜和悲伤之情。七年后白居易由洛阳赴下邽,过稠桑驿时复见壁厅前题诗,兴起作《往年稠桑曾丧白马题诗庁壁今来尚存又复感怀更题绝句》:“路傍埋骨蒿草合,壁上题诗尘藓生。马死七年犹怅望,自知无乃太多情。”又《续定命录》所载《李行修》亦与稠桑驿有关。谏议大夫李行修娶江西廉使王仲舒女,女有一妹甚可爱,常至李行修家做客,李视之为妹妹,并无他想。后李行修去宣州人事职,暂住洛下,适一官宦人家成亲,请他做傧相,是夜行修梦见自己又与人成婚,结婚对象竟然是妻妹,觉后大恶。归家后遇其妻抱膝哭泣,问其原委,竟是家中老仆夜梦行修娶妻妹,以此梦告知行修妻,其妻闻之感伤,遂哭泣。后无已,其妻突亡。行修岳父王仲舒屡劝行修娶其小女,行修思念亡妻,并未应允。后行修任东台御史,前往洛阳任职,行两京道上:

是岁,汴人李介逐其帅,诏征徐泗兵讨之。道路使者星驰,又大掠马。行修缓辔出关,程次稠桑驿。已闻敕使数人先至,遂取稠桑店宿。

虽为传奇,然亦反映出当时邮驿制度及交通实际情况。时汴人李介逐帅,朝廷召徐泗兵讨伐,此事并未见史籍,当是小说家杜撰。军情火急,驿使星流,两京道各驿站甚为繁忙。李行修至稠桑驿,但闻朝廷的驿使数人已先宿驿站,遂别取“稠桑店宿”。此细节反映出两个问题,一是唐时并未以官阶规定驿站入住的优先权,当以入住时间为据,故行修得知驿使已先期赶到稠桑驿,估计驿站已客满,虽别居他处。故元稹敷水驿争厅败面事,当是宦者仇士良无礼。二是行修别居他店,知唐时驿站附近其实是一个“旅舍群”,除了官办驿馆外,尚有不少私人客舍供行人止息。《太平广记》卷三百四《李章武》所载的普德驿北街王姓女夫家所开旅店,当也为私人旅舍。王姓女时云:“‘我夫室犹如传舍,阅人多矣。其于往来见调者,皆殚财穷产,甘辞厚誓,未尝动心。”可知是官家“传舍”外别辟私店。行修在稠桑店遇一王姓老人,可以神通达亡人魂魄,遂引导行修夜至一小土山,有一十五岁小女折竹为马驰骋,与行修至一壮丽城阙,终得见其亡妻王氏,王氏为他亲烹皂荚子汤,夫妻久别,抱头痛哭。王氏劝行修娶其妹,言甚恳切。寻已行修不得已离开,回到旅店,残灯明灭,马在默默吃草,其他旅人已睡,鼾声四起,一切有如梦寐。行修心中悲伤,将皂荚汤吐了出来。方知会其亡妻是真,后果依其言娶了其妹。故事曲折奇幻,引人入胜,虚中有实,以皂荚汤为线索,将虚实、阴阳、真假、幽明连缀起来,可谓妙笔。

图89:稠桑驿、稠桑原与黄河

图89:稠桑驿、稠桑原与黄河 图90:稠桑河与黄河

图90:稠桑河与黄河 图91:稠桑村(稠桑驿在村中110°51' 46",34°37' 26")

图91:稠桑村(稠桑驿在村中110°51' 46",34°37' 26") 图92:稠桑河谷与黄河(110°51' 52",34°37' 50")

图92:稠桑河谷与黄河(110°51' 52",34°37' 50") 图93:稠桑村(稠桑驿在村中110°51' 46",34°37' 26")

图93:稠桑村(稠桑驿在村中110°51' 46",34°37' 26") 图94:东古驿村(110°49' 10",34°36' 42")

图94:东古驿村(110°49' 10",34°36' 42")