鹿桥驿在永宁。李吉甫《元和郡县图志》卷五“河南府”:“永宁县,汉渑池县之西境,后汉晋宋不改,后魏文帝于今县东四十里置北宜阳县,属宜阳郡。废帝二年改为熊耳县。隋义宁二年置永宁县,属宜阳郡。贞观元年改属河南府。” 《旧唐书》卷三十八“地理一”:“永宁,隋熊耳县所治。义宁二年,置永宁县,治永固城,属宜阳郡。武德元年,改属熊州。三年,移治同轨城,改属函州。八年,复属熊州。贞观元年,改属谷州。十四年,移于今所。十七年,移治鹿桥。显庆元年,谷州废,改隶洛州。” 从义宁二年至贞观十七年,25年间县治三换,先在永固城,又迁至通轨城,又至“今所”,复至鹿桥。则“今所”者何?由上条“莎栅驿”知,贞观十四年时永宁治所在莎栅。《资治通鉴》卷二二二“上元二年”:“思明在鹿桥驿,令腹心曹将军将兵宿卫;朝义宿于逆旅,……是夕,悦等以朝义部兵三百被甲诣驿。”故三省注曰:“鹿桥驿,永宁传舍也。” 即鹿桥驿为永宁县的县驿。那永宁的地望何在?

根据李吉甫《郡县志》:“二崤山又名嶔崟山,在县北二十八里。春秋时秦将袭郑,蹇叔哭送其子曰:‘晋人御师必于崤,崤有二陵,其南陵夏后皋之墓,北陵文王之所避风雨,必死是间。’汉建安中,曹公西讨巴汉,恶其险,更开北山道路,多从之便。路侧有石铭曰:‘晋太康三年,弘农太守梁柳修复旧道。’《西征记》:‘崤上不得鸣鼓角,鸣则风雨总至。’自东崤至西崤三十五里,东崤长坂数里,峻阜绝涧,车不得方轨。西崤全是石坂十二里,险绝不异东崤。汉冯异破赤眉于崤底,魏庞德破张白骑于两崤间。”“熊耳山在县东北四十五里,后汉世祖破赤眉积甲宜阳县城西,与此山齐。按《禹贡》:导洛自熊耳,在商州上洛县界,与此别也。”永宁在嶔崟山南二十八里,在熊耳山西南四十五里,我们由嶔崟山(金银山111.50715,34.712533)向南测距15120米,至陕州牛家坡村(111.506633,34.576705);再从熊耳山(111.693903,34.667651)向西南测距24300米,至陕州栗树沟(111.484157,34.534626),栗树沟在牛家坡村西南6.4公里。故知《郡县志》记载的永宁距金银山、熊耳山的距离有误。

据《洛宁县志》载,鹿桥在今洛宁北部南旧县村(111.604022,34.561556)和北旧县村(今北村村111.60267,34.564868)一带, 2002年考古工作者曾在这里发现唐代建筑遗址,有板瓦、筒瓦、绳纹砖、石块等,认为此地便是唐崎岫宫遗址。 按《新唐书》地理志载此地距宫前村兰峰三十三里,由此向东北方向测距14600米,其位置正在宫前乡北兰峰宫附近。在实地田野踏查中,我们还能发现崎岫宫有一些残存遗迹及砖瓦碎片,村东南1.7公里处还有座鹿山。故基本能断定此处即唐鹿桥驿地望。严耕望先生认为《太平寰宇记》“陕州条”记载的“东至河南府永宁县一百一十六里”当为“东至河南府永宁县界一百一十六里”,而“东南至河南府永宁县界一百六十里”当为“东南至河南府永宁县一百六十里。” 如按严先生的一百一十六里测距,也基本为永宁至陕州的里程。故唐鹿桥驿在今洛宁县南、北旧县城村,其大致坐标信息为:西北角(111.602896,34.565182),东北角(111.60383,34.565153),西南角(111.602797,34.564759),东南角(111.603713,34.564781)。

考今之地貌,两村均藏于深山,相距咫尺,地势崎岖,道路隘仄,可耕地极少且位于坡地。唐时永宁县治于此,知此地定险要难行,但自然景观奇美,如白居易《过永宁》诗:“村杏野桃繁似雪,行人不醉为谁开。赖逢山县卢明府,引我花前劝一杯。”春日村行,桃杏胜雪,诗人不是平淡写桃杏夭夭,而是“情往似赠,兴来如答”,与桃杏互为宾主,认为如此美景在“诱惑”行人醉中欣赏,唯美酒方酬醉人春光。幸好有卢明府置酒相待,方不负春色。寥寥数语,诗人对生活的热爱和勃发的诗情见于槠墨。又薛能《雨后早发永宁》:“春霖朝罢客西东,雨足泥声路未通。独爱千峰最高处,一峰初日白云中。”雨后初霁,客舍青青,虽路途泥泞,但云破日来,万物生辉,何必沉溺羁愁,正当放歌前行。“独爱千峰最高处,一峰初日白云中”佳,千峰映衬,一峰孤起,白云几絮,红日冉冉,构图精美,设采绚烂,洵为佳句。

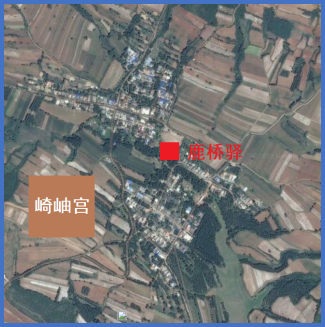

图166:鹿桥驿与崎岫宫

图166:鹿桥驿与崎岫宫 图167:鹿桥驿、莎栅驿、崎岫宫、兰峰宫之位置关系

图167:鹿桥驿、莎栅驿、崎岫宫、兰峰宫之位置关系 图168:北旧县村(鹿桥驿附近111°35' 26",34°33' 36")

图168:北旧县村(鹿桥驿附近111°35' 26",34°33' 36") 图169:南旧县村(鹿桥驿附近111°35' 33",34°33' 22")

图169:南旧县村(鹿桥驿附近111°35' 33",34°33' 22") 图170:崎岫宫遗址(111°35' 33",34°33' 38")

图170:崎岫宫遗址(111°35' 33",34°33' 38")