《新唐书》卷八十四列传第九“李密等”载:

未几,闻故所部将多不附世充者,高祖诏密以本兵就黎阳招抚故部曲,经略东都,伯当以左武卫将军为密副。驰驿东至稠桑驿,有诏复召密,密大惧,谋叛。伯当止之,不从,乃曰:“士立义,不以存亡易虑。公顾伯当厚,愿毕命以报。今可同往,死生以之,然无益也。”乃简骁勇数十人,衣妇人服,戴幕釭,藏刀裙下,诈为家婢妾者,入桃林传舍,须臾变服出,据其城。掠畜产,趣南山而东,驰告张善相以兵应己。

武德九年岁晏,李渊派李密赴黎阳安抚故旧部曲,同时经略东都洛阳,左武卫将军王伯当充密副同行。行至稠桑驿,李渊突然召李密返回长安,李密恐为所害,欲叛乱,伯当数止不克,率领数十精兵,衣女人服饰,攻入桃林传舍,并据桃林城,掳掠后奔襄城(今汝州)张善相。此处的“桃林”指旧灵宝,从史载看,桃林驿即在旧灵宝城。又据李吉甫《元河郡县图志》卷六“河南道二”:

弘农县,本汉旧县,隋大业二年省,三年复于今湖城县西南一里置,寻移就郡理。其年移郡于鸿胪川,县亦随徙,即今县是也。义宁元年属凤林郡,武德元年属鼎州,贞观八年属虢州。方伯堆在县东南五里,宋奋武将军鲁方平所筑。鸿胪水过县北十五里,入灵宝界,溉田四百余顷。

弘农县有柏仁驿。因为“灵宝”“桃林”“弘农”三地多有交叠,而柏仁驿与桃林驿又位于此处,故将此二驿同条考证。

今灵宝城的兴废沿革,与函谷关紧密地绾合在一起。而函谷关本身也是一个不断演变的地名,故给这一地区的地望勘定带来了不少的麻烦。据李吉甫《元和郡县图志》卷六“河南道二”:

函谷故城在县南十里,秦函谷关城,汉弘农县也。《西征记》曰:“函谷关城路在谷中,深险如函,故以为名。其中劣通东西十五里,绝岸壁立,崖上柏林荫,谷中殆不见日。关去长安四百里,日入则闭,鸡鸣则开,秦法也。东自崤山,西至潼津,通名函谷,号曰天险,所为秦得百二也。隗嚣将王元说嚣曰:“请以一丸泥东封函谷关。”即此也。

此处所言的函谷关,即秦函谷关,《汉书》卷二十八“地理志(上)”颜师古注云:“弘农,故秦函谷关。卫山岭下谷,燭水所出,北入河。” 《史记》卷八“高祖本纪”正义:“颜师古曰:‘今桃林南有洪溜洞,古函谷也。其水北流入河,西岸犹有旧关余迹。’《西征记》云:‘道形如函也。其水山原壁立数十仞,谷中容一车。’” 又《史记》卷七十五《孟尝君列传》:“囚孟尝君,谋欲杀之。孟尝君使人抵昭王幸姬求解。幸姬曰:‘妾原得君狐白裘。’此时孟尝君有一狐白裘,直千金,天下无双,入秦献之昭王,更无他裘。孟尝君患之,遍问客,莫能对。最下坐有能为狗盗者,曰:‘臣能得狐白裘。’乃夜为狗,以入秦宫臧中,取所献狐白裘至,以献秦王幸姬。幸姬为言昭王,昭王释孟尝君。孟尝君得出,即驰去,更封传,变名姓以出关。夜半至函谷关。秦昭王後悔出孟尝君,求之已去,即使人驰传逐之。孟尝君至关,关法鸡鸣而出客,孟尝君恐追至,客之居下坐者有能为鸡鸣,而鸡齐鸣,遂发传出。出如食顷,秦追果至关,已後孟尝君出,乃还。” 另一处函谷关,则在今河南新安东,《汉书》卷六“武帝纪”:“(元鼎)三年冬,徙函谷关于新安,以故关为弘农县。” 今河南新安仍有关楼遗存,历代有修葺,题额为康有为书“汉函谷关”四字,另有“鸡鸣”“望气”二台。1998年3月至9月,考古工作者在距汉函谷关25公里处黄河南岸发现大型仓库遗址,南北179米,东西35米,呈规则的长方形,由城垣、通道、柱础石、路面组成,另外还发现5座窑、10座墓葬及大量灰陶板瓦、筒瓦和瓦当,瓦当上有“关”字,当与汉代函谷关有关。

考“桃林”“弘农”“灵宝”三地名的变迁,莫不与函谷关有关。在秦函谷关时期,在谷口有桃林塞,《山海经·海外北经》:“夸父与日逐走,入日。渴欲得饮,饮于河渭,河渭不足,北饮大泽。未至,道渴而死。弃其杖。化为邓林。” 清乾隆十二年《灵宝县志•沿革志》载:“灵宝在夏商为豫州,周为畿内,置函谷关。”同书《统辖》载:“虞夏属豫州为侯服,商为桃林。周克殷归,放牛于此,置关于函谷,设令以守。”《考古通论(荆山林著)》中说:“关塞起源于殷。周称桃林地为桃林塞。周武王伐殷,出函谷大会诸侯于孟津,克商,放牛于桃林,即设专门管理关塞的‘司险’,桃林塞已成为重关”。据《史记·周本记》,武王克商后,“营周居于雒邑而後去。纵马於华山之阳,放牛於桃林之虚;偃干戈,振兵释旅:示天下不复用也。”裴骃集解曰:“孔安国曰:‘桃林在华山东。”张守节正义曰:“《括地志》云:‘桃林在陕州桃林县西。《山海经》云:‘夸父之山,其北有林焉,名曰桃林,广员三百里,中多马,湖水出焉,北流入河。’” 桃林塞的建置与崤函古道有密切的关系,杨升南《说“周行”“周道”——西周时期的交通初探》一文云:“周灭商前,周人的势力不达于此地,文王在此避风雨,当是他到商王室途中遇雨避此。”“周武王克商,戎事三百乘,渡孟津,春秋时秦袭郑,出崤山谷,过周北门至滑(今河南偃师缑氏镇)还师,都走的此道。从丰镐到成周之路,中经郑穿崤山,山谷地而进入伊洛平原,从周初即有可通事的大道。” “周道”即是崤函古道的“滥觞”,此时已有桃林要塞,并设置专门的关塞来管理人员——“司险”。当然,“这样的道路只供统治阶级所使用,一般平民只好在旁边看看而已。《诗·小雅·四牡》说:‘周道倭迟’,相当长远的。这都显示当时修治道路的功力。” 秦统一全国后于此地置桃林县,属三川郡。因此地是秦重要的“驰道”经行处,驰道以咸阳为中心,东至洛阳即是其中重要的一条。“秦驰道的标准很高,驰道遗迹在今灵宝市西阌乡县(汉唐湖城县址),秦驰道在秦末战乱中被毁坏,汉初又进行恢复。”“自秦函谷关至潼关130华里,古道槽象一条旱河,道槽两壁高为6米左右,一旦灌满洪水,与大河无异,牲畜、货物很难幸存。” 可见秦汉时桃林险塞极为艰险,李吉甫《元和郡县图志》:“桃林塞,自县以西至潼关皆是也。春秋时晋侯使詹嘉处瑕守桃林之塞。《三秦记》曰:“桃林塞在长安东四百里,若有军马经过,好行则牧华山,休息林下,恶行则决河漫延,人马不得过矣。” 李吉甫所引《三秦记》原文为:“桃林塞在长安东四百里,若有军马经过,好行则牧华山,休息林下,恶行则决河漫延,人马不得过矣。” 且曰:““函谷关去长安四百里,日入则闭,鸡鸣则开,秦法也。” 可知桃林县是因函谷天险而设置的城市。

汉武帝元鼎三年迁函谷关东至新安县,即汉函谷关,在古函谷关即旧桃林县置弘农县,以弘农涧水得名,属京兆尹,县所在今函谷关镇王垛村(110.927121,34.642899)。元鼎四年置弘农郡,《汉书》卷二十八“地理志”:“弘农郡,武帝元鼎四年置。莽曰右队。” 领弘农、陕县、渑池、新安、宜阳、陆浑、卢氏、丹水、析县、商县、上洛11县。案,弘农涧水亦称鸿胪涧、鸿关水、鸿胪水、洪溜涧河、弘农河,即《山海经》中所言门水,郦道元《水经注》云:

余按上洛有鸿胪围池,是水津渠沿注,故谓斯川为鸿胪涧,鸿关之名,乃起是矣。门水又东北历邑川,二水注之。左水出于阳华之阴,东北流,径盛墙亭西,东北流,与右水合。右水出阳华之阳,东北流,径盛墙亭东,东北与左水合。即《山海经》所谓姑之水出于阳华之阴,东北流注于门水者也。又东北,烛水注之,水有二源,左水南出于衙岭,世谓之石城山,其水东北流,径石城西,东北合右水;右水出石城山,东北径石城东,东北入左水。《地理志》曰:烛水出衙岭下谷。《开山图》曰:衙山在函谷山西南。是水乱流,东注于姑之水。二水悉得通称矣。历涧东北出,谓之开方口。水侧有阜,谓之方伯堆。宋奋武将军鲁方平、建武将军薛安都等,与建威将军柳元景北入,军次方伯堆者也。堆上有城,即方平所筑也。又东北径邑川城南,即汉封窦门之故邑,川受其名,亦曰窦门,城在函谷关南七里。又东北,田渠水注之。水出衙山之白石谷,东北流径故丘亭东,是薛安都军所从城也。其水又径鹿蹄山西,山石之上有鹿蹄,自然成著,非人功所刊。历田渠川,谓之田渠水,西北流注于烛水。烛水又北入门水。水之左右,即函谷山也。门水又北径宏农县故城东。城即故函谷关校尉旧治处也,终军弃繻于此。燕丹、盂尝亦义动鸡鸣于其下,可谓深心有感,志诚难夺矣。昔老子西入关,尹喜望气于此也。故赵至《与嵇茂齐书》曰:李叟入秦,及关而叹。亦言《与嵇叔夜书》及关尹望气之所,异说纷纶,并未知所定矣。汉武帝元鼎四年,徒关于新安县,以故关为弘农县、弘农郡治。王莽更名右队。刘桓公为郡,虎相随渡河,光武问而善之。其水侧城北流而注于河。

这段文字清晰地勾勒出灵宝的母亲河——弘农涧水的流经情况:源于上洛(今陕西洛南),因有鸿胪围池,故得名。东北向经过邑川,汇左右二水。又东北流,汇入烛水。烛水有二源,左水源衙岭,右水源石城山。烛水有支流田渠水,出于衙山白石谷,流经函谷关南七里的窦门,东北汇入烛水。烛水入门水后,穿过函谷山,北经弘农县故城东,北流入河。顾祖禹《读史方舆纪要》:“弘农涧,在县治西。会崤、渑诸水,北入于河。” 民国《灵宝县志》:“弘农涧,源于朱阳镇藏牛谷鱼腹寺之石窟中,北流渐大,开渠利民,至县西入于河。师古曰:宏溜涧。宋改曰鸿胪涧。”考今之弘农涧水源,在今灵宝南25公里的朱阳镇(110.723606,34.32945)芋元村(110.604577,34.208974),东北流经朱阳镇,附近有窄口水库,东北过灵宝新城,北流经函谷旅游区东,绕稠桑原西缘,过高家滩(110.954143,34.649951)、佛湾村(110.954914,34.664041)、后地村(110.946466,34.705093)处入河,全长88公里,流域面积2068平方公里。汉弘农城即在弘农涧水入河入不远西岸的王垛村。

从周设桃林塞开始,位于函谷关口王垛村的古城就有了建城史,后秦设桃林,汉置弘农,延绵约800年时间。

隋开皇十六年在故函谷关北魏函谷关出口处建桃林县。建安十六年韩遂、马超据长安反,曹操率军西征,因古函谷关难行,故另辟新径(详见“稠桑驿”条)。魏正如元年孟康于此设关,俗称“魏关”、“大崤关”、“金关”等,历代多有修葺,关门抗战前期犹存,一门三层硬山顶四檐建筑,关楼有康有为题“天下为公”四字。后因修建水库被淹。魏函谷关地势高敞开阔,近水陆码头,故逐渐形成城镇,隋置桃林县,其位置在今孟村北寨北、黄河南岸、弘农涧西侧区域(110.929526,34.661826)。开元二十九年,古函谷关尹喜故宅掘得“灵符”,玄宗遂改年号开元为天宝,易桃林县为灵宝。《元和郡县图志》卷六“河南道二”载:“灵宝县,本汉弘农县,自汉至后魏不改,隋开皇十六年于今县置桃林县,属陕州。天宝元年于县南古函谷关尹真人宅掘得天宝灵符,遂改县为灵宝。” “桃林县”一名在隋、唐时使用大概150年,后为故灵宝县,即灵宝老县城。

据灵宝史志载,明景泰元年邑令夏永宁重建灵宝故城,周三里六十步,高二丈五尺,厚一丈七尺,垛口一千,有三门,分名“来紫”、“拱华”与“歌薰”;嘉靖八年教谕李淑洪重修;崇祯间邑令谷万方并垛口一千为五百,以砖包西城墙、东城十三丈、北城二十丈;清顺治十三年前令梁儒重凿;康熙十五年前令尚天禄添建“仙令客”“观澜楼”“介眉楼”三城楼;康熙二十三年前令江蘩建三异楼,凿池植柳数百株;雍正五年前令程世绥加筑土堤;嘉庆二十四年九月地震城坍,前令吕子珏重修,用工料银二万三千九百余两;民国二十二年县长孙椿荣将城内隍与城垛修补完善。1959年因三门峡水库库区移民之需,故城沉入湖底。

隋大业三年弘农郡、县治移鸿胪川,义宁间更名凤林郡。唐废郡,弘农郡分入陕州、虢州,虢州治弘农,即今虢略镇。宋建隆三年改弘农县为常农县,至道三年又改常农为虢略,治虢略镇。1959年修建门峡水库,灵宝老城迁至南20公里处的虢略镇,即今灵宝市所在地,是为灵宝新城。故今虢略镇(110.892645,34.529092)为唐虢州治所。

通过对桃林、弘农、灵宝地望变迁的梳理,可总结如下:由周至汉,地名为桃林塞、桃林县、弘农县,历时约800年,其地望在王垛村(110.927121,34.642899)以南的函谷关旅游区内;从隋开皇十六年始,地名为弘农、灵宝,历时约1360年,其治所在今孟村北(110.929526,34.661826)、黄河以南、弘农涧西的区域;隋弘农郡移至鸿胪川,唐时为虢州,治所虢略,建国后1959年,因修三门峡水库之故,灵宝老城(即隋以新函谷关为据建立的桃林县、唐灵宝县)移至虢略镇至今。

再看桃林驿。既名“桃林”,当指隋开皇十六年至唐天宝元年之间,亦即新函谷故城,地望在今孟村北、黄河南、弘农涧水西。桃林驿在桃林县,即“桃林县在城驿”。 柏仁驿即虢州弘农县驿,《寰宇记》云:“虢州恒农县有柏仁驿。”严耕望先生认为即县驿。 在今灵宝新城城关镇附近(110.926996,34.67378)。桃林驿的地理坐标大致为西北角(110.924409,34.670871),东北角(110.926852,34.67473),西南角(110.92484,34.673365),东南角(110.926996,34.67378)。柏仁峪的地理坐标大致为西北角((110.926996,34.67378)),东北角(110.886285,34.537017),西南角(110.8858,34.53666),东南角(110.886159,34.536794)。

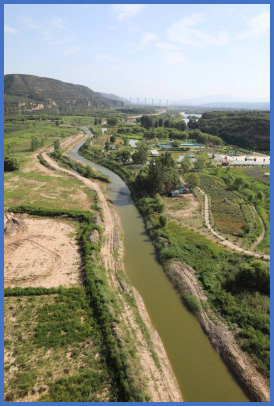

图95:桃林驿、稠桑原、黄河及弘农河

图95:桃林驿、稠桑原、黄河及弘农河 图96:柏仁驿与弘农涧水

图96:柏仁驿与弘农涧水 图97:秦桃林、汉弘农、隋桃林、唐灵宝、唐弘农、唐虢州治所位置关系

图97:秦桃林、汉弘农、隋桃林、唐灵宝、唐弘农、唐虢州治所位置关系 图98:孟村北城墙遗址(隋桃林县旧址,桃林驿所在110°55' 1",34°39' 34")

图98:孟村北城墙遗址(隋桃林县旧址,桃林驿所在110°55' 1",34°39' 34") 图99:王垛村(秦桃林汉弘农110°55' 8",34°37' 32")

图99:王垛村(秦桃林汉弘农110°55' 8",34°37' 32") 图100:灵宝一高(柏仁驿附近110°52' 24",34°31' 42")

图100:灵宝一高(柏仁驿附近110°52' 24",34°31' 42") 图101:柏仁驿东边弘农涧水(110°52' 42",34°31' 50")

图101:柏仁驿东边弘农涧水(110°52' 42",34°31' 50") 图102:秦桃林、汉弘农县东弘农涧水(110°55' 50",34°38' 48")

图102:秦桃林、汉弘农县东弘农涧水(110°55' 50",34°38' 48")