灞水入渭处有渭桥镇。秦汉时渭水近长安处有三桥,《史记》卷一〇二《张释之冯唐列传》云:“顷之,上行出中渭桥,有一人从桥下走出,乘舆马惊。”索隐云:“案今渭桥有三所:一所在城西北咸阳路,曰西渭桥;一所在东北高陵道,曰东渭桥;其中渭桥在古城之北也。” 《史记》卷十一《孝景本纪》载:“五年三月,作阳陵、渭桥。”索引云:“景帝豫作寿陵也。” 知景帝为建阳陵而修渭桥。据《三辅黄图》卷六“桥”:“渭桥,秦始皇造。渭桥重不能胜,乃刻石作力士孟贲等像祭之,乃可动。今石人在。渭桥在长安北三里,跨渭水为桥。”何清谷《三辅黄图校注》云:“本文所谓‘秦始皇造’,在汉人著述中找不到证据。”并指出“景帝为给他修建坟墓即阳陵的需要而建造东渭桥”。 根据阳陵的位置,指出汉东渭桥当在泾渭汇流处以西。另秦汉时渭水有横桥,《三辅黄图》载:“横桥,《三辅旧事》云:‘秦造横桥,汉承秦制,广六丈三百八十步,置都水令以掌之,号为石柱桥。汉末董卓烧之。”此桥因与汉长安城北横门相对,故称,然亦因其位于东、西渭桥之中而称中谓桥。《史记·张释之冯唐列传》载文帝出中渭桥,即指横桥。晋潘岳《西征赋》云:“骛横桥而旋轸,历敝邑之南垂。”注引《关中记》曰:“秦作渭水横桥。《雍州图》曰:在长安北二里横门外也。”何清谷先生根据考古发掘,认为横门桥当在“今窑店镇东龙村东南、西安市未央区六村堡北这一范围之内” 。另有便门桥,《三辅黄图》载:“便门桥,武帝建元三年初作此桥,在便门外,跨渭水,通茂陵。长安城西门便门,此桥与门对值,因号便桥。饮马桥,在宣平城门外。”便门桥即便桥,又称西渭桥。其位置据《水经注·渭水》:“沣水出沣溪西北流,分为二水,一水东北流为枝津;一水西北流,又北交水自东入焉,又北昆明池水注之,又北迳灵台西,又北至石墩注于渭。《地说》云:‘渭水又东与沣水会于短阴山内,水会无他高山异峦,所有惟原阜石激而已。水上上有便门桥,与便门对直。’” 其位置大概在“曹家寨之西,两寺渡之东”,因此地位于短阴原内,渭水“十里长峡”之中,两岸为台原且两岸高程相当,河道较窄,宜于架桥。 上为汉渭水三桥,自西向东为西渭桥(便门桥)、中渭桥(横桥)和东渭桥。

唐东渭桥与秦汉东渭桥位置不同。《雍录》六载:“东渭桥在万年县北五十里霸水合渭之地。”德宗李适《西平王李晟东渭桥纪功碑》:“东渭桥抵王城东北四十里,而国之廪积在焉。始晟於此驻孤军,纠群帅,俟时而动。一举成功,子是用扬其美而纪其功,以明事之有因,谋之有素也。”考唐长安城至霸渭合流处,大抵四十里。《唐六典》七《工部卷》载:“木柱之梁三,皆渭川也。便桥,中渭桥,东渭桥。此举京都之要冲也。”可知东渭桥为木柱梁,李观《东渭桥铭》(并序)云:

七年冬十一月,观自京师适高陵,经东渭桥,窥渭之清,骇桥之雄,故作《东渭桥铭》,因以识之曰:

天地不有大,孰见其小。圣人不有作,孰见其妙。惟渭之广,洪流浩渺。惟桥之永,赤龙夭矫。车者如户,舟者如徼。石成五色,天可补阙。木从绳直,地可梁绝。天地之险,舟梁之说。乃曰因人兴,不因人辍。鞭石既劳,架鼋更危。去危背劳,人莫之知。涂拥近郊,栋准绝涯。功成不争,道合其离。我去京矣,六府四维。不见钓璜,不遭坠履。牵牛独在,飞鹤双起。表其千年,涂归一指。故物有时行,功有时止。琢珉川上,日月终始。

“窥渭之清,骇桥之雄”“惟渭之广,洪流浩渺。惟桥之永,赤龙夭矫。车者如户,舟者如徼”句,知东渭桥当非常雄伟壮观。东渭桥因其地理位置特殊,固在唐时承担“转输积粟”之功能。《资治通鉴》卷二二八“唐纪第四十四”“德宗神武圣文皇帝三建中四年(癸亥,公元七八三年)”条载:“汝、郑应援使刘德信将子弟军在汝州,闻难,引兵入援,与泚众战于见子陵,破之。以东渭桥有转输积粟,癸亥,进屯东渭桥。”卷二二九“唐纪四十五”“德宗神武圣文皇帝四建中四年(癸亥,公元七八三年)”条:“李晟行且收兵,亦自蒲津济,军于东渭桥。其始有卒四千,晟善于抚御,与士卒同甘苦,人乐从之,旬月间至万馀人。” 朱泚之乱,唐军以此地为转运粮草的重要据地,屯兵镇守。又《资治通鉴》卷二三四“德宗神武圣文皇帝九贞元八年(壬申,公元七九二年)”条,陆贽上言德宗云“边储不赡,由措置失当,蓄敛乖宜”之由:

近岁关辅屡丰,公储委积,足给数年;今夏江、淮水潦,米贵加倍,人多流庸。关辅以谷贱伤农,宜加价以籴而无钱;江、淮以谷贵人困,宜减价以粜而无米。而又运彼所乏,益此所馀,斯所谓习见闻而不达时宜者也。今江、淮斗米直百五十钱,运至东渭桥,僦直又约二百,米糙且陈,尤为京邑所贱。据市司月估,斗粜三十七钱。耗其九而存其一,馁彼人而伤此农,制事若斯,可谓深失矣!顷者每年自江、湖、淮、浙运米百一十万斛,至河阴留四十万斛,贮河阴仓,至陕州又留三十万斛,贮太原仓,馀四十万斛输东渭桥。今河阴、太原仓见米犹有三百二十馀万斛,京兆诸县斗米不过直钱七十,请令来年江、淮止运三十万斛至河阴,河阴、陕州以次运至东渭桥,其江、淮所停运米八十万斛,委转运使每斗取八十钱于水灾州县粜之,以救贫乏,计得钱六十四万缗,减僦直六十九万缗。请令户部先以二十万缗付京兆,令籴入以补渭桥仓之缺数,斗用百钱以利农人。以一百二万六千缗付边镇,使籴十万人一年之粮,馀十万四千缗以充来年和籴之价。其江、淮米钱、僦直并委转运使折市绫、绢、絁、绵,以输上都,偿先贷户部钱。

从陆贽上疏可知,河阴仓、太原仓、渭桥仓(东渭桥)为唐时三处积贮转输粮粟的重地,渭桥仓因处京畿,虽关中为天府之国,但每年仍有江淮米粟四十万斛屯积于此以备京城之用。由于此地为屯粮重地,故而亦为兵家必争之地。广德元年九月,吐蕃十万众进逼长安,京城震恐,时郭子仪屯泾阳,“命李忠臣屯东渭桥,李光进屯云阳,马璘、郝庭玉屯便桥,李抱玉屯凤翔,内侍骆奉仙、将军李日越屯盩厔,同华节度使周智光屯同州,鄜坊节度使杜冕屯坊州,上自将六军屯苑中。” 郭子仪善用兵,深知渭桥之重要,故遣李忠臣率军臣驻。又黄巢攻陷长安,命朱温屯东渭桥,僖宗中和元年,“鄜延节度使李孝昌、权夏州节度使拓跋思恭屯东渭桥,黄巢遣硃温拒之”、“九月,李孝昌、拓跋思恭与尚让、硃温战于东渭桥”(《资治通鉴》卷二五四,“唐纪”七十),此皆为东渭桥为兵家必争之明证也。

唐时此处设“河运院”及“河运出纳使”,设有专职管理人员,由朝臣充任。《旧唐书》卷一百八十五下列传第一百三十五“良吏下”载:“蒋沇,莱州胶水人,吏部侍郎钦绪之子也。性介独好学,早有名称。……稍迁长安令、刑部郎中、兼侍御史,领渭桥河运出纳使。时元载秉政,廉洁守道者多不更职,沇以故滞于郎位,久不徙官。” 又白居易《知渭桥院官苏浰授员外郎依前职前进士王绩授校书郎江西巡官制》:“敕:某官苏浰,尝以干良,分领剧务,受任称职,主者上闻。绩既有成,赏安可缺?”由上述材料可知东渭桥的重要性,除了专设机构及人员进行管理外,还辟有专门办事机构及署府,且规模不小。沈亚之《东渭桥给纳使新厅记》云:

渭水东附河输流,逶迤于帝垣之后。倚垣而跨为梁者三,名分中东西,天廪居最东。内淮江之粟,而群曹百卫,于是仰给。惟平轻重之准为难,即主官不职,其咎何如哉。长庆中,得儒臣杜生,以行御史主之。能谨法整吏,绝轻出重入之尤;明量信叙,无先贵后贱之弊。故官曹士卫之所仰给者,如取之家食焉。居再岁,加为外郎。因指其署曰:“夫渭津傍控甸邑诸陵,道左辅出入河东藩,而公宾游士,过必临我。我儒世家也,宜饰宇俟贤,以诚其敬。今公斋陋冗,无足为礼。”于是尽去之,募市其杰栋巨楹,文梁劲桷。既已具构,顾其中可叙百榻。而儒良至者,必与讲谈其道,随其能否而梯级之。得久留其下者,虽孱车弊衣,则名目彰矣。今观渭津之创开署宇,为严虚广敞,意者得无欲天下之士,见其胸中之旷大乎。

文章首先言渭水上“倚垣而跨为梁者三,名分中东西,天廪居最东”,将东渭桥直接名为“天廪”,点明其积粟转输之功能。“内淮江之粟,而群曹百卫,于是仰给”言其纳南方粟米以供朝廷百官兵士之用。接着指出东渭桥地理位置重要,处于交通要冲,“傍控甸邑诸陵,道左辅出入河东藩,而公宾游士,过必临我”,可谓北渡渭之冯翊、河东之要地。因此杜生认为“公斋陋冗,无足为礼”,与东渭桥及转运院地位不符,故翻新旧厅而建新署,“杰栋巨楹,文梁劲桷”,可容“百榻”,足见其规模隆盛。

1967年考古工作者在今西安市高陵区耿镇白家咀村发现唐东渭桥遗址,北距渭河2.5公里,其坐标信息为(109.123519,34.442627),现为全国重点文物保护单位。

图14:唐东渭桥、渭桥镇与渭水

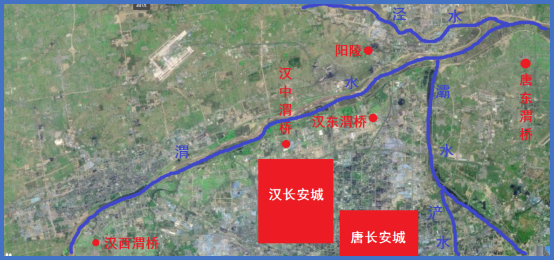

图14:唐东渭桥、渭桥镇与渭水 图15:汉渭水三桥与唐东渭桥、渭桥镇位置关系

图15:汉渭水三桥与唐东渭桥、渭桥镇位置关系 图16:白家咀村(唐东渭桥遗址 109°8' 5",34°26' 40")

图16:白家咀村(唐东渭桥遗址 109°8' 5",34°26' 40")